Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves

Stern-Armleuchteralge 50051

ISFS :

Checklist : 50051

Enthält :

Zusammenfassung

Artbeschreibung

KräftigePflanze, 20 - 100 (200) cm gross, leicht zerbrechlich und mehr oder weniger stark verkrustet, grün bis opak, mit bräunlichen oberen Partien, wie eine grosse Nitella aussehend. Sprossachse: 0,4 - 1,3 mm dick. Internodien : bis 20 cm lang. Rinde : ohne. Stacheln : keine. Äste : 4 bis 8 pro Quirl, bis 8 cm lang und aus 2 - 3 Zellen bestehend. Stipularen : keine. Blättchen : entweder fehlend oder eines bis zwei, sehr langezogen, astähnlich. Diözisch, oft steril, selten weiblich. Gametangien : gross, mit blossem Auge erkennbar, einzeln oder zu zweit. Antheridien : orange bis rot, Durchmesser bis 1,5 mm. Oogonien : gross, 0,8 - 1,5 mm hoch, 0,8 - 1,2 mm breit. Oosporen : eiförmig, mit 4 bis 8 schwach ausgeprägten Rippen, Membran goldbraun bis dunkelbraun. Gyrogonite : Fruchtkörper umgekehrt birnförmig bis fast zylindrisch, stark verkalkt, bis 1,6 mm lang und 1,2 mm breit. Bulbillen : sternförmige Brutknöllchen mit 5 - 7 Spitzen, weiss schimmernd, Abgliederung an den unteren Knoten der Rhizoiden, mit Durchmesser < 5 mm.Phänologie

Die Art ist mehrjährig und zweihäusig, aber meistens steril. Die vegetative Vermehrung erfolgt am häufigsten durch Bulbillen. In den letzten Jahren werden vermehrt fertile Bestände mit männlichen und weiblichen Individuen beobachtet. Die Pflanzen entwickeln sich ab dem Frühjahr, die Antheridien ab März bis Dezember mit einem Optimum im Juli, die Oosporen haben ihr Optimum im August, die Gyrogoniten im Herbst.Verwechslungsmöglichkeiten

Nitellopsis obtusa ist eigentlich unverwechselbar. Der Spross ist unberindet und Stipularen fehlen. Untypische Exemplare können dem Anschein nach gabelartig geteilte Äste aufweisen. Das macht sie allenfalls mit jüngeren sterilen Exemplaren von Nitella translucens verwechselbar (eine robuste Nitella-Art mit abfallenden Ästen, die allerdings in der Schweiz nicht vorkommt). Das Vorhandensein der typisch sternförmigen Bulbillen ist wiederum ein eindeutiges Artmerkmal.Standort und Verbreitung in der Schweiz

Derzeit nachgewiesen in 46 von 1402 untersuchten Standorten (Stand 2010) : abundant im Genfersee, Bodensee, Neuenburgersee, Murtensee, Zürichsee, Lac de Brenet. Weitere Vorkommen im Lac de Joux und Sempachersee sowie in Weihern an der Rhone (Ollon, Russin) und im Auengebiet des Alten Rheins (Diepoldsau). Erstnachweis 1911 im Bodensee (Untersee).Allemeine Verbreitung

Eurasisch, in Amerika eingeführt. In Europa im mitteleuropäischen Raum.Status

Status IUCN

Potenziell gefährdetNationale Priorität

K - Keine nationale PrioritätInternationale Verantwortung

1 - GeringErhalten/Fördern

Gefährdungen

Wissenslücken

Habitatverlust

Gewässereutrophierung

Verbreitungskarte

Standort und Verbreitung in der Schweiz

Derzeit nachgewiesen in 46 von 1402 untersuchten Standorten (Stand 2010) : abundant im Genfersee, Bodensee, Neuenburgersee, Murtensee, Zürichsee, Lac de Brenet. Weitere Vorkommen im Lac de Joux und Sempachersee sowie in Weihern an der Rhone (Ollon, Russin) und im Auengebiet des Alten Rheins (Diepoldsau). Erstnachweis 1911 im Bodensee (Untersee).Ökologie

Wächst in ausdauernden Stillgewässern mit geringen Wasserstandsschwankungen, welche mesotrophes bis meso-eutrophes, neutrales bis basisches Wasser von mittlerem Kalziumgehalt (Schweizer Standorte 27 - 100 mg Ca2+/l) führen, auf sandigem oder lehmigem Grund, der mit organischem Material leicht angereichert sein kann.

Lebensform

Lebensraum

Milieux Phytosuisse (© Prunier et al. 2017)

|

I.1.2.2.1. - Nitellopsidetum obtusae |

Lebensraum © Delarze & al. 2015

| 1.1.1 - Armleuchteralgengesellschaft (Charion) |

fett

Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt

Charakterart

Charakterart

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Ökologische Zeigerwerte nach © Landolt & al. (2010)

| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Feuchtezahl F | -- | Lichtzahl L | -- | Salzzeichen | -- |

| Reaktionszahl R | -- | Temperaturzahl T | -- | ||

| Nährstoffzahl N | -- | Kontinentalitätszahl K | -- | ||

- Legende zu den Zeigerwerten

Feuchtezahl F 1 sehr trocken 1+ trocken 2 mässig trocken 2+ frisch 3 mässig feucht 3+ feucht 4 sehr feucht 4+ nass 5 überschwemmt, bzw. unter Wasser f im Bereich von fliessendem Bodenwasser u in der Regel im Wasser untergetaucht v mit untergetauchten und schwimmenden Organen w Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) w+ Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) Reaktionszahl R 1 stark sauer (pH 2.5-5.5) 2 sauer (pH 3.5-6.5) 3 schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) 4 neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) 5 basisch (pH 6.5->8.5) Nährstoffzahl N 1 sehr nährstoffarm 2 nährstoffarm 3 mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich 4 nährstoffreich 5 sehr nährstoffreich bis überdüngt Salztoleranz 1 salztolerant 3 salzabhängig Lichtzahl L 1 sehr schattig 2 schattig 3 halbschattig 4 hell 5 sehr hell Temperaturzahl T 1 alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) 1+ unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) 2 subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) 2+ unter-subalpin und ober-montan 3 montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) 3+ unter-montan und ober-kollin 4 kollin (Laubmischwälder mit Eichen) 4+ warm-kollin 5 sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) Kontinentalitätszahl K 1 ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) 2 subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) 3 subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) 4 subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) 5 kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter)

Abhängigkeit vom Wasser

| Flüsse | |

| Ruhiges Wasser | |

| Grundwasser |

Nomenklatur

Gültiger Name (Checklist 2017)

Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves

Volksname

Deutscher Name :

Stern-ArmleuchteralgeNom français :

--Nome italiano :

--Übereinstimmung mit anderen Referenzwerken

| Relation | Nom | Referenzwerke | No |

|---|

< Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten

> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)

Status

Indigenat

IndigenListe der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997) : Nein

Status Rote Liste national 2012

Status IUCN:

Potenziell gefährdet

Zusätzliche Informationen

Kriterien IUCN: --

Status Rote Liste regional 2019

| Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |

|---|

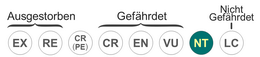

- Legende

EX weltweit ausgestorben (Extinct) RE regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) CR(PE) verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) CR vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) EN stark gefährdet (Endangered) VU verletzlich (Vulnerable) NT potenziell gefährdet (Near Threatened) LC nicht gefährdet (Least Concern) DD ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) NE nicht beurteilt (Not Evaluated) NA nicht anwendbar (Not Applicable)

Status nationale Priorität/Verantwortung

| Nationale Priorität | K - Keine nationale Priorität |

| Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |

| Internationale Verantwortung | 1 - Gering |

| Überwachung Bestände | 0 - Überwachung ist nicht nötig |

Schutzstatus

| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |

- Disclaimer

InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich.

InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen.

Status in sektoriellen Umweltpolitiken

| Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |

| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | weitere Informationen |

Erhalten/Fördern

Gefährdungen und Massnahmen

Wissenslücken

Die Entwicklung bekannter Bestände überwachen und mehr ökologisches Wissen über die Art in Erfahrung bringen, insbesondere über ihre Vermehrung und deren Abhängigkeit von der Temperatur.

Habitatverlust

Stillgewässer in Auengebieten anlegen.

Kiesgruben nach Aufgabe der Nutzung erhalten.

Gewässereutrophierung

Für oligotrophe Verhältnisse (der Stillgewässer und Zuflüsse) sorgen. Die Nährstoffkonzentration auf einem oligo- bis mesotrophen Niveau halten.

Im Uferbereich breite Pufferstreifen mit Sumpf- und Gebüschzonen, Hecken- und Waldstreifen usw. erhalten.

Verhindern, dass grosse Nährstofffrachten über Oberflächenabflüsse, Drainagen usw., ins Gewässer gelangen.

Sowohl im Einzugsgebiet als auch in der unmittelbaren Umgebung des Gewässers eine extensive Bewirtschaftung mit den Instrumenten der Landwirtschaftspolitik fördern..