Chara hispida L.

Steifhaarige Armleuchteralge 50012

ISFS :

Checklist : 50012

Enthält :

Zusammenfassung

Artbeschreibung

Sehr robuste Pflanze, 20 - 100 (200) cm gross, stachelig aussehend, zumindest im oberen Sprossteil, graugrün, meist stark mit Kalk inkrustiert. Sprossachse : 0,5 - 1,5 mm im Durchmesser. Internodien : 1 - 7 (10) cm, 1- bis 4(5)mal länger als die Quirläste. Rinde: gleichmässig berindet, diplostich, aulacanth bis isostich. Stacheln : mit blossem Auge sichtbar, in sehr unterschiedlichen Dichten und Längen je nach Individuum, aber besonders dicht in den oberen Internodien. In Gruppen zu 2 - 3 stehend und 0,25 - 1 mm lang, manchmal länger als der Sprossdurchmesser. Stipularen : in zwei Reihen, ebenfalls gut entwickelt (bis 1 mm Länge), fein zugespitzt. Astquirle : 8 - 11 Äste pro Quirl. Äste : 5 (- 7) cm lang, gerade oder gegen die Sprossachse gebogen und an den unteren Quirlen manchmal gewunden; jeder Ast aus 6 - 8 (8) Gliedern mit 1 - 3 unberindeten Endgliedern. Monözisch, sehr fertil. Gametangien : männliche und weibliche zusammen an den ersten 1 - 4 (5) Astknoten. Blättchen : ventrale so lang oder länger als das Oogonium, dorsale kürzer. Antheridien : einzeln, klein, orange, Durchmesser 0,25 - 0,7 mm. Oogonien : einzeln, gross, 1 - 1,35 mm lang, 0,6 - 0,85 mm breit. Oosporen : schwarz, eiförmig, 0,7 - 0,9 mm lang, 0,45 - 0,65 mm breit, 12 - 14 wenig ausgeprägte Rippen; verkalkt zu Gyrogoniten. Bulbillen : an den Knoten, häufig.Phänologie

Chara hispida gehört in Europa zu den grössten Chara-Arten. Sie ist mehrjährig und vermehrt sich meist vegetativ. Die unteren Teile des Sprosses bleiben ganzjährig erhalten; darauf entwickeln sich im Frühling (März - April) Jungsprosse. Der Höhepunkt der Fertilität ist bereits im Juni - Juli erreicht und endet normalerweise im Laufe des Septembers. Wenn anfang August die Mehrzahl der Oosporen ausgereift sind, baut sich der Spross langsam von unten ab, bei gleichzeitiger Bildung von neuen Sprossen aus den oberen Sprossknoten (klonale Vermehrung). Der Alterungsprozess im Oktober verlangsamt das Nachwachsen und C. hispida überdauert den Winter in dichten kurzen Rasen.Verwechslungsmöglichkeiten

Chara hispida gehört zu einer sehr polymorphen Taxagruppe (Chara hispida aggr.) mit sehr undeutlichen morphologischen Unterscheidungsmerkmalen gegenüber Chara intermedia und Chara polyacantha, von denen sie auch genetisch kaum zu unterscheiden ist. Gewöhnlich ist sie typischerweise an ihrer aulacanthen Berindung erkennbar, was aber wegfällt, wenn isostiche Exemplare vorliegen. Sehr stachelige Formen stehen der Chara polyacantha näher, die Formen mit kaum sichtbaren Stacheln eher der Chara intermedia. Die Taxonomie dieser drei Arten ist noch nicht geklärt; es ist durchaus möglich, dass es sich um standortabhängige Formen ein und derselben Art handelt. Chara subspinosa (= C. rudis), eine andere Süsswasserart aus dieser polymorphen Gruppe, wurde nicht als Element der Schweizer Flora übernommen. In küstennahen Ländern Europas sind zwei weitere Arten des Aggregats beschrieben, Chara baltica und Chara horrida. Beide leben ausschliesslich in Brackwasser und haben daher in der Schweiz keine natürlichen VorkommenStandort und Verbreitung in der Schweiz

Chara hispida war früher vor allem in den Tälern der Linth, der Thur, der Aare (Belp, Alte Aare), der Rhone (Chablais) und des Rheins (GR) verbreitet. Heute kommt sie noch in diesem Verbreitungsgebiet vor, ist aber im Mittelland seltener geworden. Aktuelle Funde belegen Vorkommen hauptsächlich in Auengebieten der Zentralalpen: im Rhone- (VS) und Rheintal (GR) sowie im Lac de Joux im Jura.Allemeine Verbreitung

Eurasien und Nordafrika.Status

Status IUCN

VerletzlichNationale Priorität

4 - Mässige nationale PrioritätInternationale Verantwortung

1 - GeringErhalten/Fördern

Gefährdungen

Habitatverlust

Hohe Wassertemperaturen

Mangel an Dynamik in aquatischen Lebensräumen

Gewässereutrophierung

Wissenslücken

Verbreitungskarte

Standort und Verbreitung in der Schweiz

Chara hispida war früher vor allem in den Tälern der Linth, der Thur, der Aare (Belp, Alte Aare), der Rhone (Chablais) und des Rheins (GR) verbreitet. Heute kommt sie noch in diesem Verbreitungsgebiet vor, ist aber im Mittelland seltener geworden. Aktuelle Funde belegen Vorkommen hauptsächlich in Auengebieten der Zentralalpen: im Rhone- (VS) und Rheintal (GR) sowie im Lac de Joux im Jura.Ökologie

ngewässer, die permanent Wasser führen oder im Herbst nur kurz trockenfallen können (≤ 1 Monat). Sie wächst in Tiefen zwischen 1 und 6 (-12) m, auf stark kalkhaltigem Substrat, in klarem, neutralem bis alkalischem (pH = 7,1 - 8) Wasser mit einem mittleren bis hohen Kalziumgehalt (Ca = 30 - 510 mg/l). Sie kommt in oligotrophen bis meso-eutrophen Gewässern der planaren bis montanen Höhenstufe vor.

Lebensform

Lebensraum

Milieux Phytosuisse (© Prunier et al. 2017)

|

I.1.2.2.5 - Magnocharetum hispidae |

Lebensraum © Delarze & al. 2015

| 1.1.1 - Armleuchteralgengesellschaft (Charion) |

| 1.1.1 - Armleuchteralgengesellschaft (Charion) |

fett

Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt

Charakterart

Charakterart

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Ökologische Zeigerwerte nach © Landolt & al. (2010)

| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Feuchtezahl F | -- | Lichtzahl L | -- | Salzzeichen | -- |

| Reaktionszahl R | -- | Temperaturzahl T | -- | ||

| Nährstoffzahl N | -- | Kontinentalitätszahl K | -- | ||

- Legende zu den Zeigerwerten

Feuchtezahl F 1 sehr trocken 1+ trocken 2 mässig trocken 2+ frisch 3 mässig feucht 3+ feucht 4 sehr feucht 4+ nass 5 überschwemmt, bzw. unter Wasser f im Bereich von fliessendem Bodenwasser u in der Regel im Wasser untergetaucht v mit untergetauchten und schwimmenden Organen w Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) w+ Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) Reaktionszahl R 1 stark sauer (pH 2.5-5.5) 2 sauer (pH 3.5-6.5) 3 schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) 4 neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) 5 basisch (pH 6.5->8.5) Nährstoffzahl N 1 sehr nährstoffarm 2 nährstoffarm 3 mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich 4 nährstoffreich 5 sehr nährstoffreich bis überdüngt Salztoleranz 1 salztolerant 3 salzabhängig Lichtzahl L 1 sehr schattig 2 schattig 3 halbschattig 4 hell 5 sehr hell Temperaturzahl T 1 alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) 1+ unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) 2 subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) 2+ unter-subalpin und ober-montan 3 montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) 3+ unter-montan und ober-kollin 4 kollin (Laubmischwälder mit Eichen) 4+ warm-kollin 5 sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) Kontinentalitätszahl K 1 ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) 2 subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) 3 subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) 4 subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) 5 kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter)

Abhängigkeit vom Wasser

| Flüsse | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |

| Ruhiges Wasser | 2 - Schwerpunktlebensraum |

| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |

Nomenklatur

Gültiger Name (Checklist 2017)

Chara hispida L.

Volksname

Deutscher Name :

Steifhaarige ArmleuchteralgeNom français :

--Nome italiano :

--Übereinstimmung mit anderen Referenzwerken

| Relation | Nom | Referenzwerke | No |

|---|

< Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten

> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)

Status

Indigenat

IndigenListe der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997) : Nein

Status Rote Liste national 2012

Status IUCN:

Verletzlich

Zusätzliche Informationen

Kriterien IUCN: --

Status Rote Liste regional 2019

| Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |

|---|

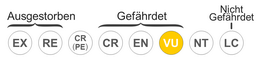

- Legende

EX weltweit ausgestorben (Extinct) RE regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) CR(PE) verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) CR vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) EN stark gefährdet (Endangered) VU verletzlich (Vulnerable) NT potenziell gefährdet (Near Threatened) LC nicht gefährdet (Least Concern) DD ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) NE nicht beurteilt (Not Evaluated) NA nicht anwendbar (Not Applicable)

Status nationale Priorität/Verantwortung

| Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |

| Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |

| Internationale Verantwortung | 1 - Gering |

| Überwachung Bestände | 0 - Überwachung ist nicht nötig |

Schutzstatus

| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |

- Disclaimer

InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich.

InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen.

Status in sektoriellen Umweltpolitiken

| Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |

| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | weitere Informationen |

Erhalten/Fördern

Gefährdungen und Massnahmen

Habitatverlust

Stillgewässer erhalten oder weitere potentielle Wuchsorte in Auengebieten (in Verbindung mit Grundwasser) anlegen.

Hohe Wassertemperaturen

Mangel an Dynamik in aquatischen Lebensräumen

Eine natürliche Gewässerdynamik wiederherstellen, die die selbständige Entstehung von Pionierlebensräumen ermöglicht und dafür mehr Raum bereitstellen.

Abschnittsweise Vegetation entfernen und Substrat freilegen, wenn komplett verlandet und überwachsen.

Gewässereutrophierung

Die Nährstoffkonzentration auf einem mesotrophen Niveau halten, aber eine Eutrophierung vermeiden.

Im Uferbereich breite Pufferstreifen mit Verlandungs- und Gebüschzonen, Hecken- und Waldstreifen usw. erhalten.

Verhindern, dass grosse Nährstofffrachten über Oberflächenabflüsse, Drainagen usw., ins Gewässer gelangen.

Sowohl im Einzugsgebiet als auch in der unmittelbaren Umgebung des Gewässers eine extensive Bewirtschaftung mit den Instrumenten der Landwirtschaftspolitik fördern.

Wissenslücken

Die Entwicklung bekannter Bestände überwachen und die Kenntnisse über die Ökologie der Art und die standörtlichen Unterschiede vertiefen.