Ophrys insectifera L.

Fliegen-Ragwurz 1031160

Art

ISFS : 279100

Checklist : 1031160

ISFS : 279100

Checklist : 1031160

Enthält :

Zusammenfassung

Artbeschreibung (© Flora Helvetica 2018)

15-40 cm hoch, 2-20blütig. Die 3 äusseren Perigonblätter länglich-eiförmig, 5-8 mm lang, gelbgrün, die beiden inneren schmal-lineal, braun bis rot. Lippe 1,5-2,5mal so lang wie die äusseren Perigonblätter, etwa doppelt so lang wie breit, sattelförmig, rotbraun bis schwarzbraun, mit grossem, blaugrauem Mal, samtig, 3teilig, Mittelabschnitt 2lappig. Kein Sporn.Blütezeit (© Flora Helvetica 2018)

5Standort und Verbreitung in der Schweiz (© Flora Helvetica 2018)

Magerwiesen, lichte Föhrenwälder / kollin-montan(-subalpin) / CHVerbreitung global (© Flora Helvetica 2018)

EuropäischÖkologische Zeigerwerte (© Landolt & al. 2010)

2+w+51-33+4.g.2n=36Status

Status IUCN

VerletzlichNationale Priorität

4 - Mässige nationale PrioritätInternationale Verantwortung

1 - GeringErhalten/Fördern

Gefährdungen

Nutzungsaufgabe der Wiesen, zu dichte Vegetation, Verbuschung, Beschattung

Ungeeignete Pflege (Mahd der Weg- und Strassenränder während der Vegetationszeit, Mahd vor dem Absamen)

Zerstörung des Lebensraums (Bautätigkeit)

Schleichender Rückgang (diverse Faktoren)

Ungeeignete Bewirtschaftung (Intensive Beweidung zwischen Mai und Juli, Beweidung von Kleinvorkommen)

Unwissenheit

Verbreitungskarte

Standort und Verbreitung in der Schweiz

CHVerbreitung global

EuropäischÖkologie

Lebensform

Geophyt

Lebensraum

Milieux Phytosuisse (© Prunier et al. 2017)

Lebensraum © Delarze & al. 2015

| 4.2.4 - Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen (Mesobromion) |

| 6.4.1 - Pfeifengras-Föhrenwald (Molinio-Pinion) |

fett

Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt

Charakterart

Charakterart

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art

Ökologische Zeigerwerte nach © Landolt & al. (2010)

| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Feuchtezahl F | 2+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | -- |

| Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 3+ | ||

| Nährstoffzahl N | 1 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||

- Legende zu den Zeigerwerten

Feuchtezahl F 1 sehr trocken 1+ trocken 2 mässig trocken 2+ frisch 3 mässig feucht 3+ feucht 4 sehr feucht 4+ nass 5 überschwemmt, bzw. unter Wasser f im Bereich von fliessendem Bodenwasser u in der Regel im Wasser untergetaucht v mit untergetauchten und schwimmenden Organen w Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) w+ Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) Reaktionszahl R 1 stark sauer (pH 2.5-5.5) 2 sauer (pH 3.5-6.5) 3 schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) 4 neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) 5 basisch (pH 6.5->8.5) Nährstoffzahl N 1 sehr nährstoffarm 2 nährstoffarm 3 mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich 4 nährstoffreich 5 sehr nährstoffreich bis überdüngt Salztoleranz 1 salztolerant 3 salzabhängig Lichtzahl L 1 sehr schattig 2 schattig 3 halbschattig 4 hell 5 sehr hell Temperaturzahl T 1 alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) 1+ unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) 2 subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) 2+ unter-subalpin und ober-montan 3 montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) 3+ unter-montan und ober-kollin 4 kollin (Laubmischwälder mit Eichen) 4+ warm-kollin 5 sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) Kontinentalitätszahl K 1 ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) 2 subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) 3 subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) 4 subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) 5 kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter)

Abhängigkeit vom Wasser

| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |

| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |

| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |

Nomenklatur

Gültiger Name (Checklist 2017)

Ophrys insectifera L.

Volksname

Deutscher Name :

Fliegen-RagwurzNom français :

Ophrys moucheNome italiano :

Ofride insettiferaÜbereinstimmung mit anderen Referenzwerken

| Relation | Nom | Referenzwerke | No |

|---|---|---|---|

| = | Ophrys insectifera L. | Checklist 2017 | 279100 |

| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2001 | 2971 |

| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2012 | 2555 |

| = | Ophrys insectifera L. | Flora Helvetica 2018 | 2555 |

| = | Ophrys insectifera L. | Index synonymique 1996 | 279100 |

| = | Ophrys insectifera L. | Landolt 1977 | 727 |

| = | Ophrys insectifera L. | Landolt 1991 | 634 |

| = | Ophrys insectifera L. | SISF/ISFS 2 | 279100 |

| = | Ophrys insectifera L. | Welten & Sutter 1982 | 2565 |

= Taxon stimmt mit akzeptiertem Taxon überein (Checklist 2017)

< Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten

> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)

< Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten

> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)

Status

Indigenat

IndigenListe der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997) : Nein

Status Rote Liste national 2016

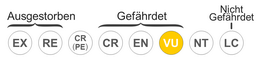

Status IUCN:

Verletzlich

Zusätzliche Informationen

Kriterien IUCN: A3c

Status Rote Liste regional 2019

| Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |

|---|---|---|

| Jura (JU) | VU | A3c |

| Mittelland (MP) | VU | A3c |

| Alpennordflanke (NA) | VU | A3c |

| Alpensüdflanke (SA) | VU | A3c; C1 |

| Östliche Zentralalpen (EA) | VU | A3c |

| Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A3c |

- Legende

EX weltweit ausgestorben (Extinct) RE regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) CR(PE) verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) CR vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) EN stark gefährdet (Endangered) VU verletzlich (Vulnerable) NT potenziell gefährdet (Near Threatened) LC nicht gefährdet (Least Concern) DD ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) NE nicht beurteilt (Not Evaluated) NA nicht anwendbar (Not Applicable)

Status nationale Priorität/Verantwortung

| Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |

| Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |

| Internationale Verantwortung | 1 - Gering |

| Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |

Schutzstatus

| International (Berner Konvention) | Nein | |

| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |

| AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |

| BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |

| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |

| FR | Vollständig geschützt | (12.03.1973) |

| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |

| GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |

| GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |

| JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |

| Schweiz | Vollständig geschützt | |

| NE | Vollständig geschützt | (01.08.2013) |

| OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |

| SO | Vollständig geschützt | (23.02.1972) |

| UR | Vollständig geschützt | (01.07.2009) |

| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |

| ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |

| ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |

| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |

| AR | Vollständig geschützt | (01.01.1995) |

- Disclaimer

InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich.

InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen.

Status in sektoriellen Umweltpolitiken

| Umweltziele Landwirtschaft : | L - Leitart | weitere Informationen |

| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | Z - Zielart | weitere Informationen |

Erhalten/Fördern

Gefährdungen und Massnahmen

Nutzungsaufgabe der Wiesen, zu dichte Vegetation, Verbuschung, Beschattung

Lichter Wald schaffen und erhalten

Konkurrierenden Jungwuchs ausreissen, schaffen luckiger Verhältnisse, offene Bodenstellen

Ungeeignete Pflege (Mahd der Weg- und Strassenränder während der Vegetationszeit, Mahd vor dem Absamen)

Mähen nach dem Absamen (abhängig von Meereshöhe und Exposition ≥ August)

Geeignete Waldwege spät mähen bzw. evtl. nur alle 2 Jahre mähen

Allerdings auch zu dichte Verbuschung der Böschung vermeiden

Zerstörung des Lebensraums (Bautätigkeit)

Vorkommen an Naturschutzfachstellen melden

Lokale Unterschutzstellung von Vorkommen

Lokale Paten aufbauen

Schleichender Rückgang (diverse Faktoren)

Regelmässige Bestandskontrollen (Monitoring)

Ungeeignete Bewirtschaftung (Intensive Beweidung zwischen Mai und Juli, Beweidung von Kleinvorkommen)

Besser nur Herbstweide zw. Mitte August bis Mitte September

Gegebenenfalls Einzelpflanzenschutz oder auszäunen

Unwissenheit

Grundbesitzer über Vorkommen und geeignete Pflege informieren

Bewirtschaftungsverträge abschliessen